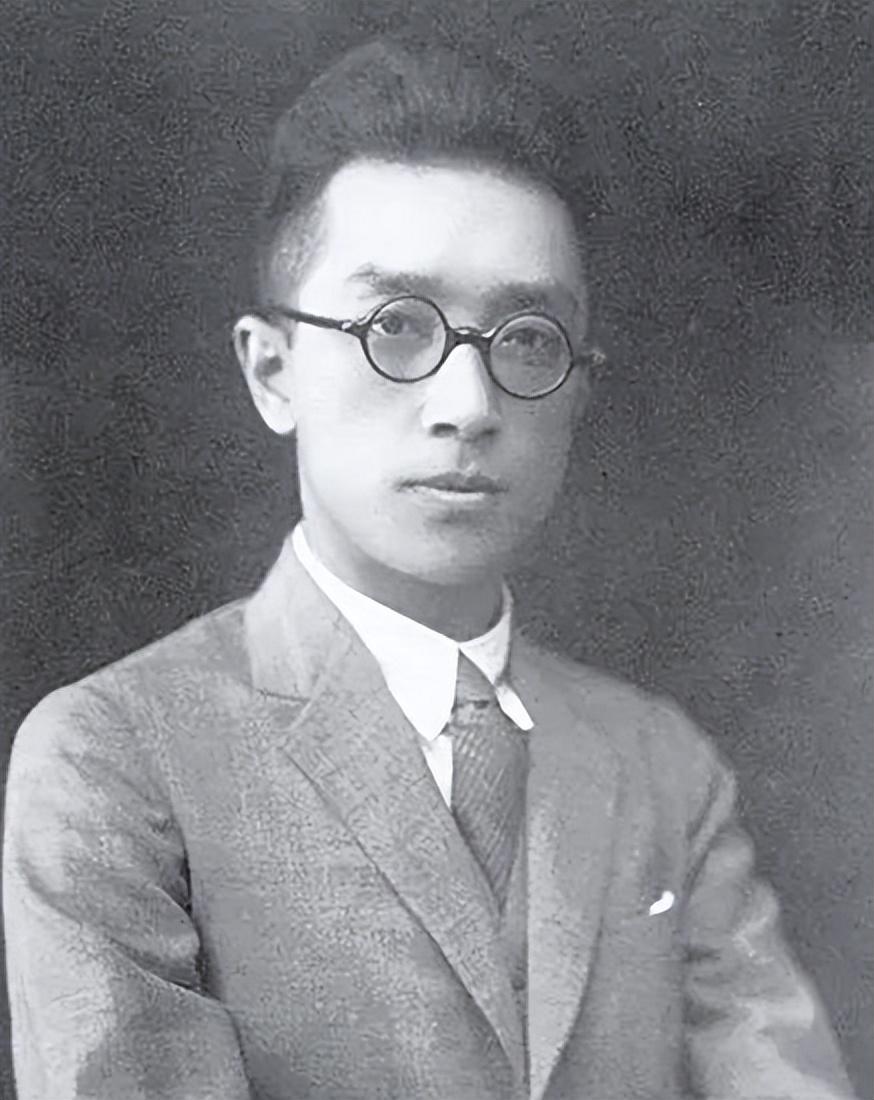

“1919年冬夜配资网站哪个证券公司开户好,北大红楼的走廊里传来低声交谈——’胡先生,我还有很多问题想向您请教。’毛泽东的嗓音微哑,却掩不住兴奋。”仅此短暂一幕,日后被不少旁观者视作两位思想巨人的第一次“热接触”。当时的毛泽东不过是图书馆的临时雇员,月薪八块大洋;胡适已是最年轻的正教授,掌握全北大最热门的课堂。两人的社会位置相距甚远,思想上的共鸣却一点不假。

青年毛泽东读《新青年》读到入迷,尤其欣赏胡适“大胆假设、小心求证”的实验主义。他在给友人的信里坦承:“胡适之文章,读来痛快。”在那个急欲告别科举旧梦的新年代,胡适的白话文、疑古派考据学以及对个人解放的呼吁,的确像一股清风吹进湖南来的青年心底。毛泽东后来回忆那段日子,用了“楷模”二字,可见分量。

可别忘了,当时毛泽东还有另一重身份——激进学生运动组织者。他忙着筹划赴法勤工俭学,又忙着鼓动湖南省里驱张敬尧。胡适比较温和,他说“多研究些问题,少谈些主义”。这句口号深得毛泽东认同,甚至成为他留在国内考察乡村、拒绝远渡重洋的理由。两人志同,道却渐行渐岂能不分?

1920年以后,毛泽东接触大量马克思主义译著,“阶级”“剩余价值”这些新概念像磁铁般吸住他。胡适依旧推崇“改良”,更坚持“自由主义必须护持个人权利”。思路相背的时刻来了。毛泽东在给朋友的笔记里把胡适划进“非革命民主派”,点评不失客气,却分野已定。

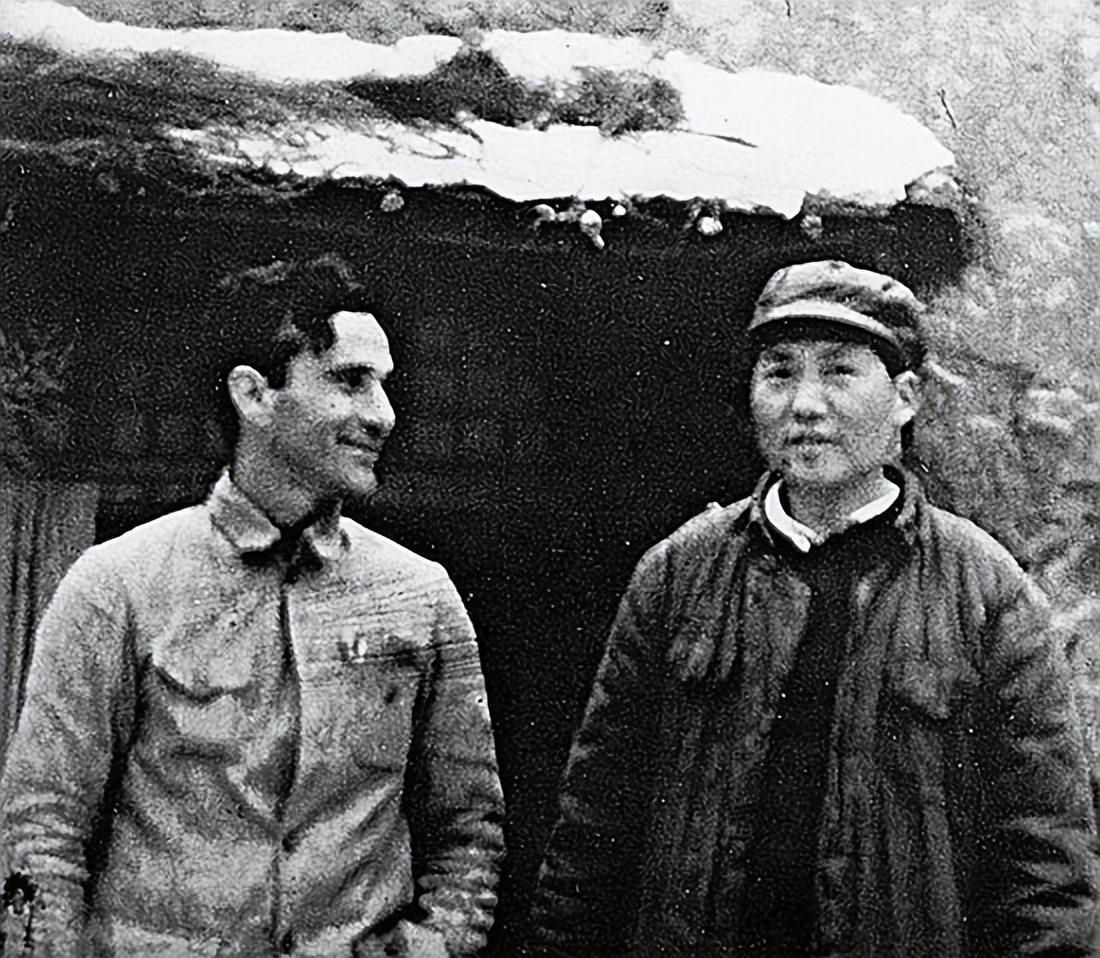

日子翻到抗战时期。胡适受命出任驻美大使,奔走华府,争取贷款与对日制裁;毛泽东则在延安主持整风,思考如何把持久战的游击经验上升为战略。1945年,董必武奉命赴美,专程去见胡适,希望他对中共的合法地位说几句公道话。胡适客气寒暄后抛出条件:共产党最好放弃武装、走议会道路。董必武回延安复命,毛泽东听罢摇头:“走不到一块去了。”

内战开打,胡适选择站在国民党背后。北平行将易手时,他婉拒毛泽东“留下当图书馆馆长”的建议,登机南下,随后转赴美国。此举彻底堵死双方继续对话的可能。在新中国建立初期,胡适成了“反共精神旗帜”之一,否则也不会被列入战犯名单。

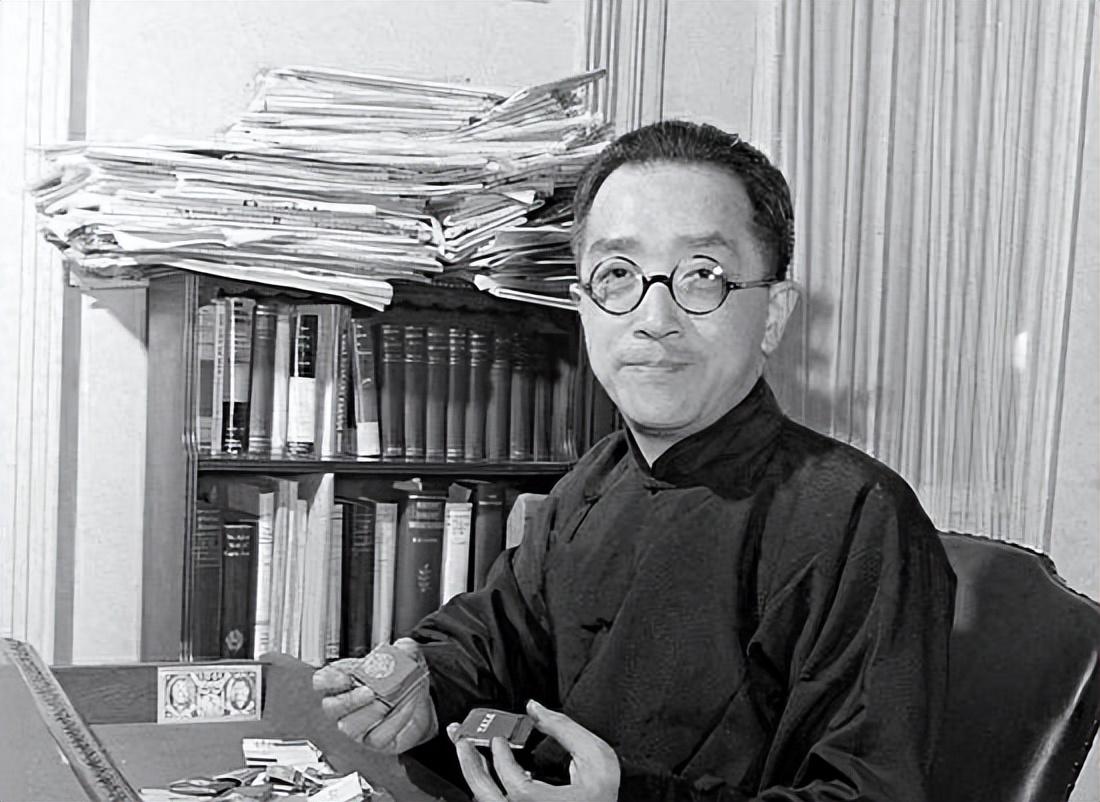

1950年后,一场全国范围内的“批胡”运动启动。高校、报刊、学术团体接连开会,讨论胡适的“资产阶级自由化”与“实用主义毒素”。当时的基调很简单:要建无产阶级新文化,就得拔掉旧自由主义的根。批判之烈,超出外界想象。然而,毛泽东并未把话说死。1956年政协茶叙,他提到胡适:“他是顽固,可功劳也有,事情要分两头说。等以后再评吧,二十一世纪也许更合适。”

有意思的是,就在大陆学者排队写批判文章的时候,万里之外的纽约哥伦比亚大学图书馆内,仍有人翻阅胡适收藏的甲骨、抄本。西方学界另有一套全然不同的胡适形象——自由主义者、现代中国学术奠基人。立场差异,让胡适成为冷战话语中的一面镜子。

1962年2月24日,胡适在台北主持会议时心脏骤停。蒋介石亲书挽联,把他夸成“新文化中旧道德的楷模”。政治味浓,不免让人唏嘘。毛泽东随后并未公开评论。对手既已作古,话留给后人更妥当。

进入新世纪,“胡适档案”在北京、台北先后整理出版。许多未公开的书信、日记浮出水面:他曾称赞延安窑洞教育“有生气”,也承认国民党“一党训政”让人失望。学界借此重新打量这位复杂人物。评价趋向多元,不再只有“资产阶级自由派”或“蒋介石吹鼓手”这两种标签。而毛泽东当年“21世纪再恢复名誉”的一句话,也因此被反复引用。

试想一下:如果胡适真的接受毛泽东的邀请留在北平,结果会怎样?没人能给出唯一答案。可以肯定的是,思想冲突未必因此消弭,但中国现代知识谱系或许会多出另一条交汇线路。这种历史的“如果”,恰好说明两位主角都不是简单的符号。

从推崇到批判,两人之间隔着时代风暴、政治立场,也隔着各自对“如何改造中国”的根本判断。胡适相信渐进改良与学术自由,毛泽东选择革命激变与工农联盟。道路为何分叉?一半来自学术脉络的自然演进,另一半则是民族危亡与列强压迫迫出的选择。用一句通俗话总结:他们都想把中国带向出路,却认定了不同方向、不同手段。

今天再看两位的交集与分歧,最直接的启示也许是——学术与政治从来交织。人物功过,不能脱离时代背景,更不能抽掉对方视角。毛泽东给了胡适“21世纪再评价”的缓冲期,事实上也是给后来人留下一扇审慎的大门。如何走进去,端看史料、看思辨,而非简单的站队。

回到那条北大红楼走廊,年轻毛泽东的提问声已经远去,但问题本身并未消失:中国应该如何自我更新?胡适给出实验主义与自由主义答案;毛泽东写下暴动、土地、政权。两条线路最终交汇成现代中国的曲折图景。与其说他们互为对立,不如说他们共同塑造了一个复杂的二十世纪。至于名誉与非名誉,恰好成了后人重新学习那段历史时避不开的课堂讨论题。

紫英资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。